朕之良師善友,皇后也。

這是一位皇帝給自己結髮妻子的話,也被封為父權社會里對皇后的最高評價,一生驕傲征戰沙場的朱棣為何會說如此評價呢?

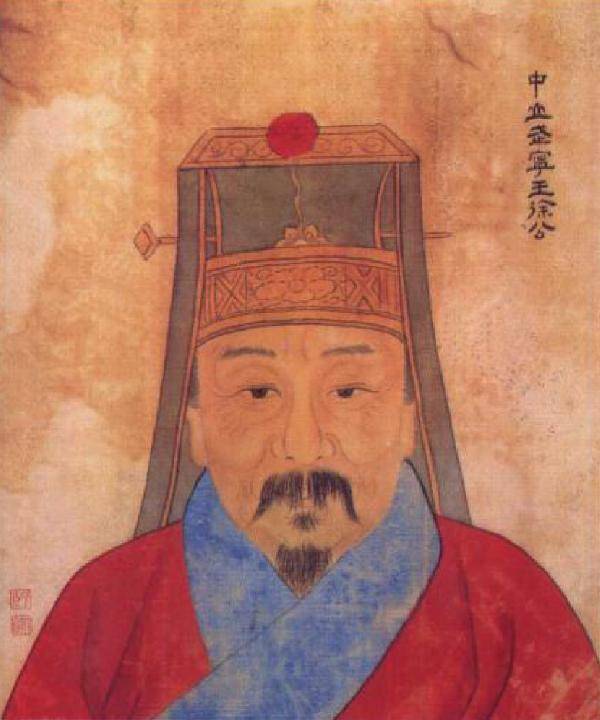

她是將門才女,是一代賢后,更是被稱作女諸生,她就是朱棣心中不可磨滅的白月光——徐妙云!

公元1362年,大將徐達家里出了兩件好事,一件是自己的長女終于出生了,他可能沒想過,此時朱玉班的寶寶將來管了自己后半輩子,一輩子沒怕過什麼人的徐達算是栽在閨女手里了。

第二件就是自己剛滿月的女兒便與皇四子朱棣定下來姻親。

徐妙云自幼好讀書,文采斐然,更因文采超群被人尊稱為女諸生,徐達也一向寵慣著自己的女兒,畢竟是長女,再加上與皇家定親,他便更加重視。

女兒喜好讀書,他便請來當朝大儒做女兒的老師,更是為了女兒強身健體,還教授她些許武藝。

徐妙云自幼聰慧過人,無論文采還是謀略,都遠超同期所有孩童,就連教導她的老師都稱她才賦過人遠超一般男子!

可縱使千好萬好,徐妙云總歸跟她未來夫婿成了歡喜冤家。

二人自幼相識,後來更是為了促進感情,朱元璋下令兩人共同讀書,可沒想到徐妙云聰慧異常,一向性格暴戾,脾氣暴躁。

愛耍聰明的朱棣反而遇到她像是秀才遇到兵有理說不清,面對這個人,可真是沒了一點脾氣。

朱棣兒時調皮最喜翻墻爬樹,偏偏徐妙云有千萬種辦法讓他乖乖下來,騙了千次萬次,他最終還是會選擇眼前的漂亮姑娘,安安穩穩的從高處爬下來。

朱元璋看著自家兒子這副樣子,像極了當初自己與皇后馬氏,因此也格外喜歡這兒媳婦,馬皇后更是將她當做親生女兒一般。

徐妙云聰慧過人,無論是學識還是軍事謀略,都讓朱棣由衷的敬佩。

兩人一來二去,竟然由包辦婚姻發展成了自由戀愛青梅竹馬的小夫妻亦終成眷屬,那場盛大的婚禮里,朱棣終于娶了他心中最美的新娘。

恩愛小夫妻日子總是平淡,但是快樂的,朱棣自幼便是當做一逍遙王爺培養,他的大哥朱標對他也是寵慣著的。

兄弟幾人雖然都知大哥一定會為皇帝但卻和睦異常,朱元璋在位時,朱家兄弟十分和諧,絕不存在兄弟鬩墻,太子妃相處自然也是和睦融洽。

可這一切終是要被打破的,朱標早逝,伴隨著兄長的死亡,朱家的幾個兄弟也對皇位摩拳擦掌,朱元璋最終還是因愛屋及烏,將皇位傳給孫子朱允文。

朱元璋生時擔心兒子們會搶奪孫子的皇位,便以藩王名義將兒子分散各地,朱棣被分配到了北平,就是現在的北京。

成為燕王妃的徐妙云認真打理府上內務,燕王府上下一片祥和,府上有此賢妻,朱棣亦能安心練兵,毫無后顧之憂!

朱允炆繼位之后,感覺到叔叔們對皇位的威脅,三王有一定的政治自由權,經濟自由權,并且手握部分兵權,自己總歸是小輩,可藩王都是他的長輩,也讓他不得不防。

于是他采取了很嚴酷的手段進行削藩,他先后廢除了朱元璋第五子周王朱橚、第七子齊王朱榑、十三子代王朱桂以及十八子岷王朱楩的封爵。

最后又活活逼死了朱元璋第十二子,從小陪著自己玩鬧的叔叔,湘王朱柏。

眼看朱允文手段毒辣,朱棣也一向不是坐以待斃之人,這把削藩的火遲早會燒到燕王府,兄弟,接二連三的死亡,他早已忍無可忍。

徐妙云也深知此事決不能退縮,還是要早做打算,于是朱棣打響了靖難的第一槍。

史料記載:上舉義靖內難,后所贊畫,多協上意。

由此我們可見,當時靖難之變徐妙云也是參與的,并且提供了很多謀略,也均被朱棣采用。

靖難之役時,朱棣率主力部隊去襲擊大寧城,留下徐妙云和長子朱高熾帶領一些老弱殘兵鎮守北京。

李景隆率大軍奇襲北京,他原以為北京城內皆為老弱病殘,成不了什麼氣候。

可他忘了,一代名將徐達的長女此時正留守城內,徐妙云兒時見過他爹行軍打仗, 自幼飽讀兵書,無論是才識還是經驗,她均是有的。

她知道,士兵士氣是取勝關鍵,排兵布陣亦是取勝重要條件。

為了提升士氣,給予將士鼓勵,徐妙云身披盔甲,站在城墻上鼓舞士氣,誓要與守城將士與北京城共存亡。

她還帶領將士女眷組成娘子軍披掛上陣,一起站上城樓守城,正是憑借徐妙云的積極防守,徹底拖住了李景隆,為朱棣大軍回援北京留足時間。

朱棣大軍抵達城下,徐妙云更是出計派人主動出城與朱棣的援軍內外夾擊李景隆,李景隆慘敗而逃。

固守北京為朱棣征得喘息之機,此戰之后,他更是鼓舞士氣,調整策略,一舉南下。

四年的靖難之役,徐妙云成了自己丈夫堅實的后盾,幫他穩定后方,堅守北京大本營。

朱棣毫無后顧之憂,更是勢如破竹直逼南京城下,靖難之役中,朱允文在一場大火中不知所蹤,明朝迎來了它的永樂王朝。

朱棣繼位后,徐妙云成為了他的皇后,她自知身為皇后,便與燕王妃不同,心中要有容得下江海,眼中要看得透乾坤。

四年靖難之役,百姓早已疲憊不堪,徐妙云進諫,治國首要即為民生,要關心和愛護百姓。

朱棣更是采取了她的意見,削減賦稅,特赦百姓,徐妙云亦是以身作則,一改宮廷之中的奢靡之風,一時間勤儉之風興起,大大削減了宮中用度,減少國庫支出,減輕百姓負擔。

朱棣性格多年未變,徐妙云自然也是了解的,她深知朱棣反感朱允文的人,但仍舊勸解,朱棣應重視人才,不拘一格。

朱允文留下的臣子雖讓朱棣心懷芥蒂,但這些臣子揭示朱元璋所選,國家肱骨,朱棣聽從了徐妙云的建議,大膽地啟用了朱允炆的舊臣解縉等人,朱棣禮賢下士的名號也就由此傳出。

這些舊臣受了禮遇,更是竭盡全力的輔佐朱棣,成為後來永樂盛世的共同締造者。

朱棣更是盛贊徐妙云是「職善道以輔內治,衍繁慶以益生靈」。

對外徐妙云治國有方,對內,徐妙云亦是如此!

太子生性善良,而徐妙云所生二子,三子皆為爭強好勝之徒,靖難之役,立下汗馬功勞,朱棣稱帝后,弟弟們亦是不服一向善良軟弱的大哥成為太子,小動作不斷,野心勃勃。

可無論內心有如何計謀見到母親之時,他們總歸還是一個孩子,對待母親更是敬畏有加,也因對母親的敬畏,二人始終不敢有何大動作。

兄弟三人也時常一副兄友弟恭模樣,她自然知道自己兒子心中那些小心思,亦是多次點撥警告。

不僅對待兒子,對待徐家后輩,她亦是教育有方。

她不為家人加官求爵,更是因為侄子年少便得爵位,擔心不利于他成長,而將他接入宮中,諄諄教誨。

可惜一代賢后,終是因過度操勞,身心俱疲,永樂五年,病重去世。早在她病危之時,朱棣就每天守在她床邊,事必親躬。

或許人死之時都會有所預感,徐妙云已知自己時日無多,臨終前,她勸慰朱棣保重身體,更是囑咐他一定要愛惜百姓,善待親人,更要重視人才,格外寬容。

囑咐完心中所想,徐妙云也就駕鶴西去。

史料記載,徐妙云死后,朱棣仿佛一孩童一般,伏在妻子的尸體上嚎啕大哭,一代帝王,永樂大帝,此時此刻也不過是一個失去愛人的老人罷了!

徐妙云去世后沒有立刻下葬,而是停棺于南京的皇宮中,朱棣日夜睹物思人,無論子孫如何勸誡,他都不愿意,他只想再多留一會兒,再讓他的愛人陪他多留一會兒。

長期處于悲痛之中,以至于朝臣都上書建議朱棣以國家為重,節哀順變。

永樂七年,朱棣巡視北界,想起了他與徐妙云少年夫妻度過的最肆意的那段日子,再加上北方部落蠢蠢欲動,他下令遷都北京,同年,北京長陵開始修建。

永樂十一年,長陵修建完畢,朱棣親自護送徐妙云的棺槨到北京的長陵下葬,徐妙云成為了第一位下葬在明十三陵中的人。

十一年后,朱棣北伐,路上病逝,朱棣唯一囑托,便是將徐妙云牌位與自己放置一起,征戰一生的永樂大帝死前也僅有此愿望。

徐妙云對朱棣來說如他評價的一般:亦師亦友。

少年心動之人終攜手到終老,徐妙云能規勸脾氣暴斂的朱棣收斂脾氣,聽取諫言,她成了影響朱棣一生的人。

徐妙云因自己出色的個人魅力和才德,最終成為了朱棣永遠的白月光,成為了流芳千古的一代賢后,朱棣更是為了她,再不立皇后。