提到明初這段歷史,很多人能下意識說出很多有名的事件。比如說洪武年間的幾次北伐,著名的洪武四大案,以及朱元璋大肆屠戮功臣。

在這段歷史當中,朱元璋本人,無疑是歷史的主角。絕大多數的歷史主線劇情,都是以他為核心展開的。

但實際上,在這段歷史當中,除了朱元璋這條歷史主線之外,其實還有另一條完整的隱線。這條隱線,就是明初的經濟斗爭。

明初的經濟斗爭,要論精彩程度,其實一點都不遜色政治和軍事上的斗爭。而且如果我們深挖下去,我們就不難發現:其實明初的很多大事件,背后真正的原因,其實都是經濟問題。

這段故事,我們可以從當年明朝剛開國的時候說起。

公元1368年,隨著朱元璋在南京登基,明朝正式開國。而在明朝開國的同時,朱元璋開始以徐達為統帥,正式進行北伐。

對于這段歷史,大家都很熟。尤其是後來徐達北上之后,一路的戰爭經過,那更是被后世廣為流傳,甚至還編成了各種小說和評書。

但實際上,當徐達北上之后,除了要操心前線打仗的事情之外,朱元璋其實還頭疼另外一個問題。

這個問題就是:怎麼發工資啊?

對于這個問題,可能絕大多數人在讀這段歷史的時候,都沒太注意。因為明朝統治者在經濟方面,并不是特別擅長。但這個問題,始終是存在的。

之前朱元璋在起兵階段,這個問題其實反倒是沒那麼突出。這就好比明朝是一家公司,之前是在創業階段。而在創業階段,老朱只要許諾,給下面那些人各種股份,大家就會很有干勁。至于下面的底層士兵,只要有口飯吃,一樣也會努力打仗。

但是等到朱元璋登基了,這個情況就不一樣了。

對于一個封建王朝來說,正式開國,就像是今天一家公司過了創業階段,正式上市了。到了這個時候,老朱如果再給下面開空頭支票,一分錢工資都不發,那下面誰給你拼命啊?

但問題是,對于出身底層的朱元璋而言,經濟領域,一直是他的一個盲區。打仗和管理,這種事情,可以靠天賦,也可以靠實踐,這些東西老朱能搞得定。但是經濟學就不一樣了,這是另一種很科學的知識體系,絕對不是朱元璋一拍腦袋就能搞定的。

而除了發工資之外,隨著明朝開國,其他經濟問題,也同時擺在了老朱面前。比如說,國家怎麼收稅?財政體系該怎麼建立?而以朱元璋的經濟學知識來說,他顯然無法解決這些問題。

所以接下來,老朱就開始以一個特別簡單的思路,來思考和解決這些問題。

想要讓士兵們努力打仗,必須得發一定的軍餉,或者讓他們覺得有好處。而想要發軍餉,就必須得收稅,政權得有收入。而如果想要收稅,那就必須得建立一個完整的財政體系,要不然就沒法收稅……

既然這樣,那我不收錢,直接從老百姓手里收各種物資,收糧食不就得了嗎?反正士兵們拿到軍餉,也是為了買東西。

那我直接收東西,然后給下面再發東西,這不就解決問題了嗎?而且還沒有中間商賺差價!

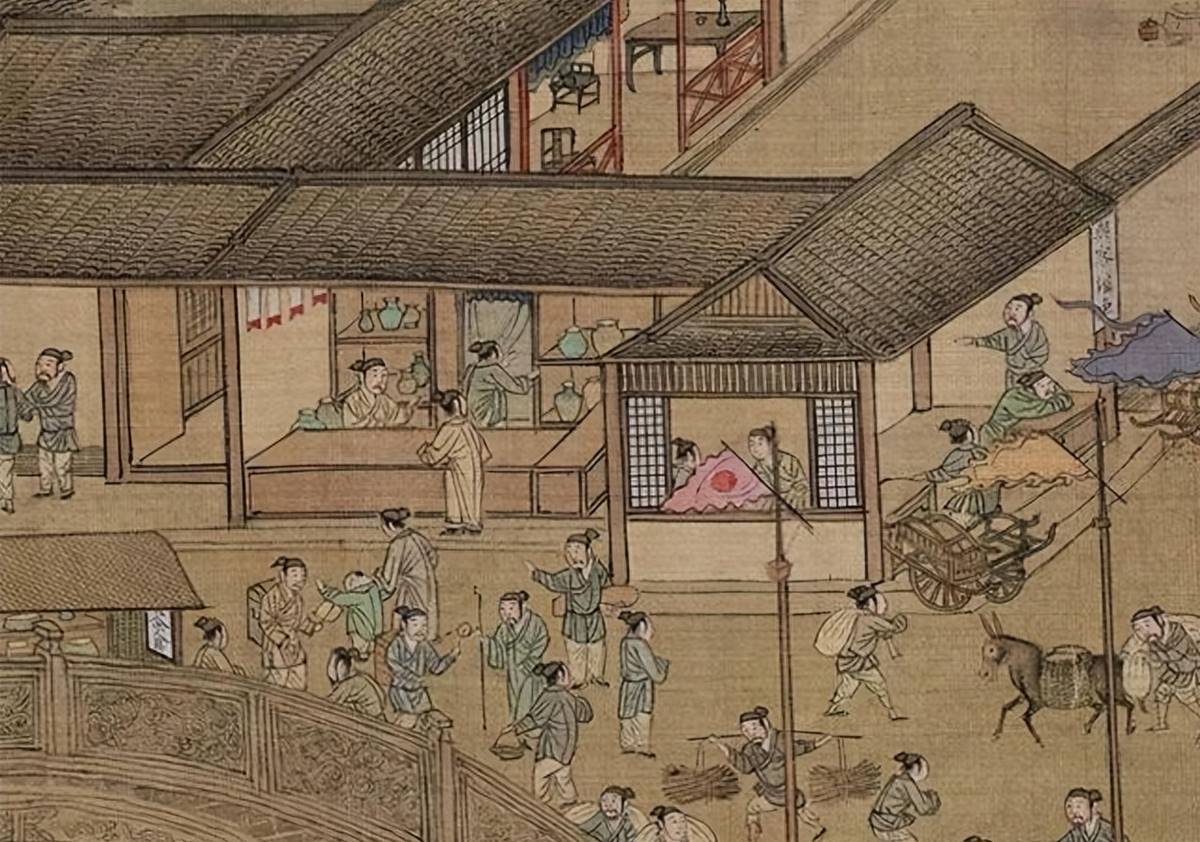

就這樣,接下來,明朝歷史上很有意思的一幕出現了:按照這套制度,明朝官吏直接從農民和地主手里,收糧食和各種絲綢、茶葉等物資,作為收取的稅。然后,北伐的那些士兵,直接發糧食!

據史書記載,明朝初期的士兵,平均大約是每人每月1.5石糧食。換算成今天的單位,大概是每個人發一百二十公斤大米。

這就是當時一個明軍士兵,全部的收入。

不過就當時的情況來說,這個辦法確實不失為一個好辦法。因為之前元朝的經濟體系,實在是太爛了,導致明朝想繼承都沒辦法繼承。而經濟體系這種東西,也不是短期內就能建立和完善的。

在這種情況下,直接以實物作為軍餉,其實確實很方便,而且能最大程度上解決問題。

因為在亂世當中,糧食才是真正的硬通貨。至于金銀貨幣之類的東西,浮動反倒是比較大。

而接下來,因為明軍的軍餉問題解決了,士兵們也都很滿意。所以在接下來的兩年里,明朝迅速完成了北伐,逐漸控制了整個長城以南,絕大多數的地區。

但是再之后,隨著明朝逐漸趨于穩定。原本中原內部的戰爭,逐漸消泯了。雖然接下來的二十多年里,明朝還是多次對外擴張。但那些戰爭,大多是在邊境。中原腹地的老百姓,已經逐漸感覺不到戰爭了。

所以到了這個時候,又一個新的問題就出現了。

這個問題叫做:到底該怎麼收稅。

今天的很多人,對于收稅這件事的概念,可能并不是太清楚。因為絕大多數的人,在收到工資之前,可能就已經先在稅務系統那邊報過了稅。在工資發下來之前,就已經交完個稅了。

但是在明朝那會兒,收稅可就太麻煩了。

明朝收稅,最大的來源,就是農業稅!

其實不光是明朝,中國古代所有的封建王朝,最大的收入來源,都是農業稅。畢竟古代的中國,就是一個典型的農業國。相比之下,什麼鹽稅、茶稅、商稅之類的稅,雖然也不少,但整體和農業稅相比,那就很少了。

而如此,對于明朝高層來說,如何把農業稅收上來,這就成了一個最重要的問題。同時,對于下面的那些地主來說,如何把隱瞞自己的土地數量和收入,偷稅漏稅,這就也成了他們賺錢的關鍵。如果可以少交或者不交稅,那這些地主自然能賺的更多。

這種現象,尤其是在當時的江浙地區,極為明顯。很多江浙地區的地主,為了少繳稅,直接把自己的土地和財產,寄放到了其他仆役、親戚或者鄰居家。

對此,朱元璋自然忍不了。所以北伐初見成效之后,朱元璋馬上就開始統計全國的土地數量,并且登記在冊。因為當時測量和登記,都得靠手繪。負責記錄的文書,上面畫的土地分布圖,特別像魚身上的魚鱗。所以後來大家就把這種圖冊,稱作魚鱗圖冊。

魚鱗圖冊的大范圍出現,在明初其實是一個標志性的事件。因為這標志著,明朝政府開始逐漸強化對地方的控制。

但是在統計土地過程當中,朱元璋很快又發現,中下層的官員系統,并不是特別好用。尤其是很多之前投降過來的元朝官員,他們往往聯合當地的地主,瞞報或者漏報土地數量,以此來中飽私囊。

知道這件事之后,朱元璋自然更加憤怒。所以接下來,朱元璋就開始大量肅貪,并且大肆屠殺中下層的官員。尤其是後來在朱元璋在位中期,很多京城官員,直接聯合地方官,一起瞞報稅收。

知道這件事之后,朱元璋直接在全國范圍內,殺了上萬個相關的官員。這就是歷史上的郭桓案。

說到底,其實就是為了權力和錢。

就這樣,靠著鐵腕作風,朱元璋終于理清了全國的土地,國家的農業稅,也終于收上來了。

而收稅的問題初步解決了之后,很多文官就開始建議朱元璋,仿照以往的朝代,建立一個完整的貨幣系統。

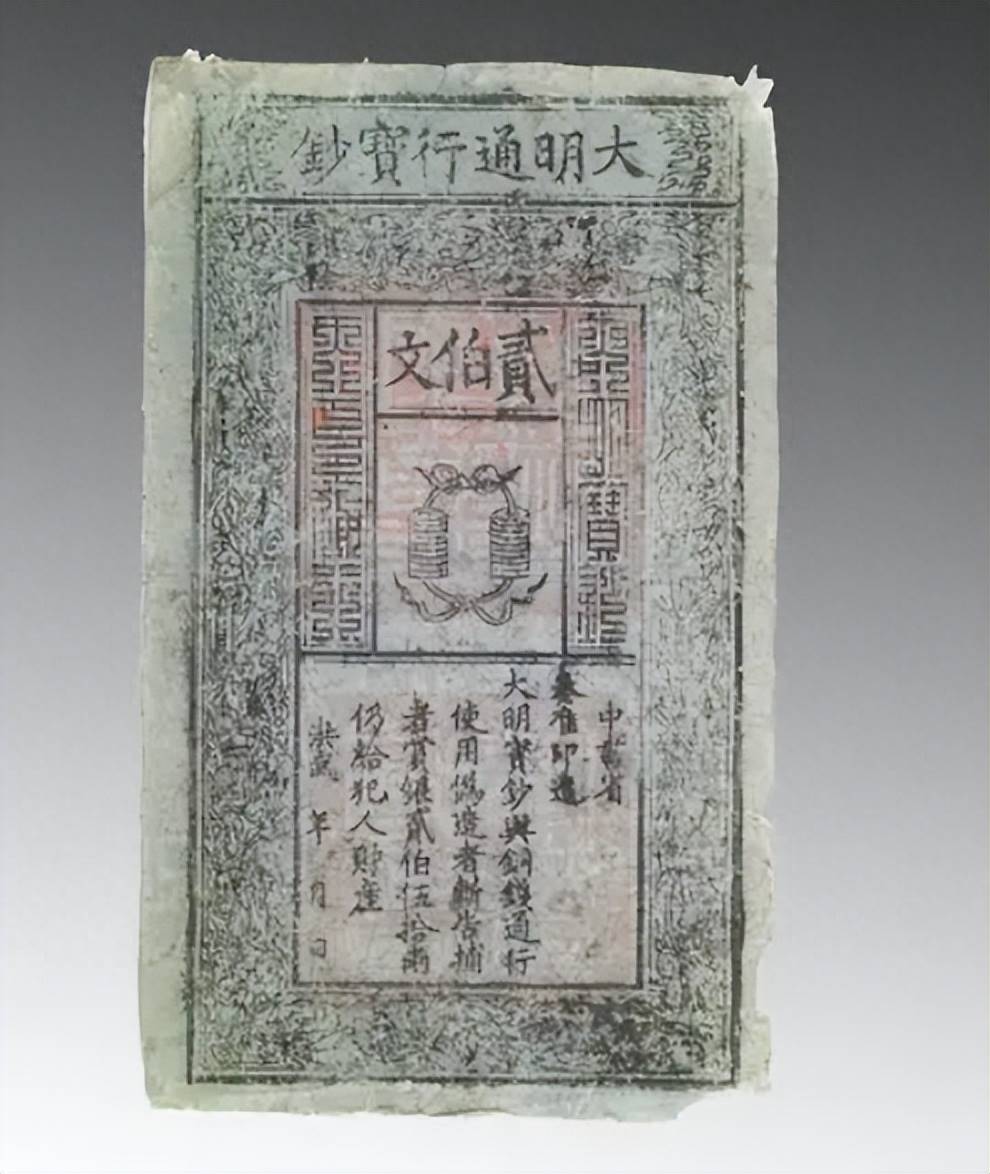

就這樣,公元1374年,也就是在明朝開國七年之后,朱元璋開始大量發行‘大明通行寶鈔’,也就是發行紙幣。

紙幣的出現,原本其實是人類社會的一個巨大進步。但結果,明朝初期的這次發行貨幣,卻并不成功。此后短短十多年的時間里,由明朝政府主導的這個寶鈔經濟體系,就迅速崩盤。通貨膨脹速度極快,等到朱元璋在位后期的時候,所謂大明寶鈔,就已經沒人用了。

這主要是因為,老朱根本就不懂經濟學。他在發行貨幣的時候,沒有錨定任何金屬貨幣,也沒有錨定其他實物。而在古代,單靠所謂的國家信用,想要發行一種紙幣,顯然是行不通的。

而明朝初期紙幣發行的失敗,對于後來整個明朝歷史,也產生了極大的影響。

因為發行貨幣失敗了,所以後來明朝就不得不再次使用金屬貨幣。但是接下來,到了明朝中期,因為大航海時代逐漸開始,外面的殖民者,開始從美洲開采大量的白銀。而這些白銀涌入明朝之后,迅速導致物價暴漲。

簡單來說,就是當時的外國人,用地里挖出來的石頭,換走了明朝努力生產出來的糧食、絲綢、茶葉之類的物資。雖然這種石頭叫做白銀,但其本質,確實既不能吃,也不能用。

所以後來,明朝只能選擇封禁貿易。后世所謂的閉關鎖國,其實就是從這個時候開始的。

而實際上,如果當時朱元璋懂經濟學,他成功發行了貨幣,而且開始設置關稅。這些問題,其實都能輕易解決。

以上這些,其實還只是農業和貨幣巨觀體系的斗爭。而當這些斗爭進行的同時,老朱也把目光,投向了傳統的食鹽、漕運、手工業等領域。

雖然這些領域,創造的財富遠不如種地。但對于國家來說,也是一筆巨大收入。

所以,在整理全國土地的同時,朱元璋又下令,整頓全國的鹽業。後來,朱元璋發現,明朝往北方運糧食很費勁。

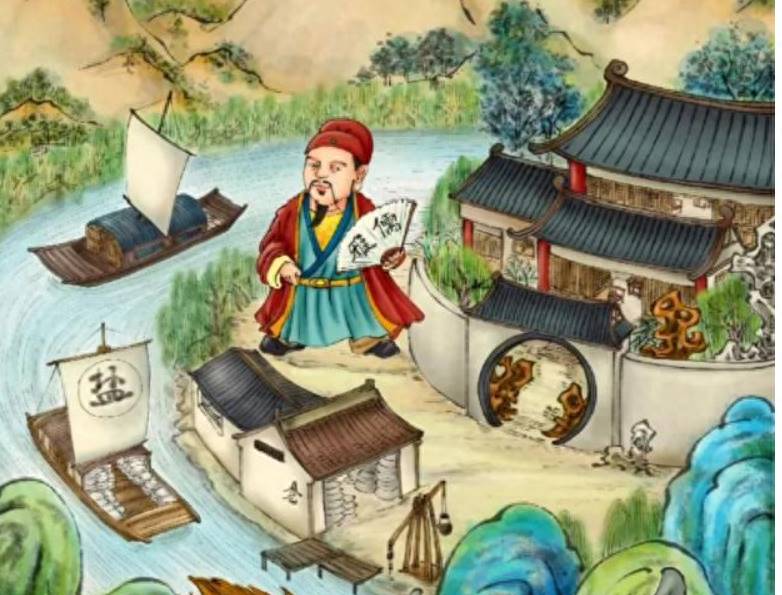

所以他就設計了一套開中法和鹽引制度。簡單來說,南方的商人如果把糧食運到了北方邊境,可以憑糧食數量,從政府手里換取一定的憑證。

而這些憑證,拿回南方之后,可以在當地獲得對應數量的食鹽販賣資格。

靠著這套制度,朱元璋解決了往北方運糧的問題,同時還增加了國家收入。而後來整個明朝,都按照這個體系開始運轉了。

不過,在這套系統開始運行之后,朱元璋很快發現:各地的地方政府,在向中央上繳物資的時候,經常會為了方便,先把官印蓋好,然后拿到京城之后,再填報志相應的數字。因為按照明朝的稅收制度,地方上繳的數字,必須和物資總量完全一致才行。

而在這個過程當中,顯然很容易出現官員中飽私囊的情況。

所以接下來,圍繞著這件事,朱元璋再次大開殺戒,這就是歷史上的空印案。

除此之外,為了解決北方人口數量不足,以及北方軍隊駐守的問題。朱元璋還大量向北方移民,并且在邊境大量設置屯田。而這些手段,雖然解決了很多問題,但也帶來了很多新的問題。比如說軍屯這件事,原本是為了方便軍隊吃飯,但後來卻成了高層將領壓榨下面士兵的手段。

這個結果,可能當初的朱元璋,是無論如何都沒想到的。

總之,在整個朱元璋在位時期,老朱一直在努力推行各種有利的經濟政策。而通過老朱的鐵腕執行之后,這些政策,確實從根本上撼動了元朝留下來的舊有經濟體系。整個國家,也從此進入了新的時代。

但同時,因為朱元璋在經濟領域,確實水平不高。所以這套制度,後來就出現了一大堆的漏洞。如果我們仔細讀過後來的明朝歷史,我們就會發現:其實後來明朝的很多重大問題,其源頭都是從朱元璋這里開始的。