閱讀此文前,誠邀您請點點右上方的「關注」,既方便您進行討論與分享,還能及時閱讀最新內容,感謝您的支持。

時光流逝十五年,歲月會在我們身上刻下不可回溯的印記。記憶會變得模糊,情感會逐漸稀薄。

當他從監獄的鐵窗重返社會時,心中已是五味雜陳。但走出監獄的大門,迎接他的卻是熟悉的身影。

「走吧,回家吧。」

簡單的一句話,讓他再也控制不住滿盈的淚水。對當初錯誤的悔恨、對將來如何彌補的籌劃。但無論如何,是時候邁步向前了。

他叫張鐵生,他曾經成為時代的焦點,也曾因自己的貪念跌入谷底。但在十五年的牢獄之災過后,他找到了自己一生的歸屬,如今也成為了億萬富豪。

「尊敬的領導,書面考試就這麼過去了,對此,我有點感受……」

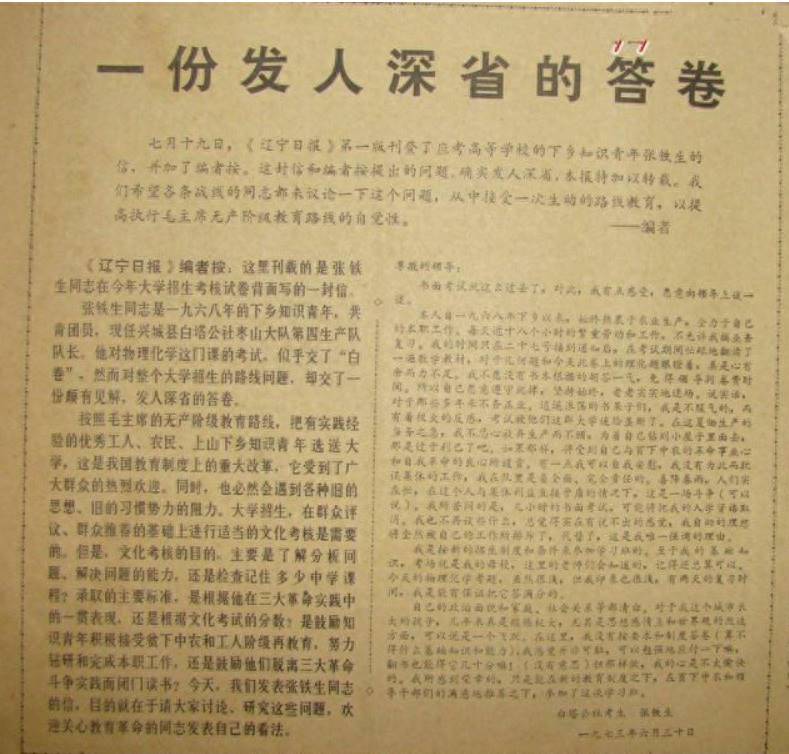

1973年,一封手寫的信被刊登在遼寧日報顯眼的位置。這封信的內容粗略一看平平無奇,只是一位工人在發表自己對制度的想法。但這封信的來源卻令人吃驚不已。

這封信出自張鐵生之手,并不是寫在筆記本或是信紙上,而是在一張大學聯考的白卷之上。

在大學聯考中不專心答題,而是寫一封「小作文」?即使在今天,我們仍會把大學聯考視作人生的轉折點,不少人都認為只有在大學聯考中取得好成績,才能實現人生的「逆襲」,走上更好的道路。

在那個年代又何嘗不是如此?

不,應該說在那個年代,大學聯考更是對青年人至關重要的機遇。如果對試題內容勝券在握,又怎會放棄這大好機會呢?

在走入考場后,張鐵生便意識到自己對卷中題目的了解太少了,大部分試題都沒有把握。

愁慮之下,他索性放棄答題,選擇在考卷上寫下一封信,來表達自己的「意見」,把自己的煩悶與抱怨一股腦地寫了下來。

「說實話,對于那些多年來不務正業、逍遙浪蕩的書呆子們,我是不服氣的……」

握著筆桿,張鐵生腦中思緒萬千。在考試準備的時間里,他見過太多例子了:那些同伴們在該勞動的時候總有不少偷偷躲起來,藏到谷倉的房梁上或是貨架子后面找不到人,摸出書來偷偷復習。

抓住每分每秒用在學習上,從某種意義上來看確實是好事,可他們沒能完成的勞動任務不會自己消失,而是更多地壓到了其他勞動者頭上,甚至直接拖慢團隊的工作進度。

這封信中充滿了激昂的情緒。向來把勞動放在第一位的張鐵生,對許多在勞動中偷懶、指望靠大學聯考翻身的人提出了質疑。

用現在的眼光來看,偏執地否定讀書用功者必然是錯誤的,但在當時,這種看法卻引燃了輿論。

「勞動最光榮」,張鐵生這封信的核心思想與當初鼓勵生產的口號不謀而合。

因此,在很長一段時間里,人們談論起大學聯考的制度,總要以張鐵生這封信為案例批判一番——一味地追捧讀書,卻忽略了勞動與責任的重要,這樣的制度怎能說是完善呢?

許多年過去后,張鐵生回想起自己的這封信也會感慨萬千:

「當初自己的看法僅僅只是初生牛犢的宣言,卻引起了軒然大波。如果早些知曉自己的「出頭」會遭人利用,他還是否會做這愣頭青?這個問題已經沒有了答案。」

輿論是動蕩不定的,當他把你捧到高處時,可能下一刻就會將你狠狠摔入谷底。

當張鐵生處于輿論的中心時,他便隱隱意識到,此時的得意可能會在不久之后換來惡果。但他仍然沒能抵擋住地位帶來的誘惑,成為了惡徒的棋子。

因為這封考卷上特殊的信件,一個名叫王洪文的人找上了他。從此以后,這位出身平凡的勞動人民,有了踏入政壇的機會。

那時的張鐵生并沒有意識到,這看似是命運贈予的禮物,背后卻標注了他無法承受的價格。所謂的名利雙收,成了將他牢牢網住的陷阱。

1983年,張鐵生因數年來的所作所為鋃鐺入獄,這時的他已經三十三歲。他深知十五年刑期過去后,自己青春不再,更重要的是,他將會辜負他所愛的那個人十五年。

這段愛情的火花萌芽于十年之前,那時的張鐵生可以說是家喻戶曉,這封出了名的「白卷信」也讓張鐵生破例有了上大學的機會。

他想學獸醫,上頭便分配他前去鐵嶺農學院的牧醫系學習。

「聽說了嗎,那個交白卷的名人張鐵生要來我們班上了!」

同期的學生們聽說自己班上要有這樣一位風云人物,一時間議論紛紛。有佩服張鐵生大膽敢言的,也有覺得張鐵生喜歡出風頭、暗自嘀咕的。

當張鐵生從車站出來的時候,一位同齡的女生接過了他手中的行李,帶著他一路往學校走去。

被日光曬黑的面孔,一口整齊的白牙,張鐵生一下便看出,這位女生和他一樣是出身于田地間的,頓時心生幾分親切。

「你叫什麼名字?是哪個班的?」

張鐵生問道。

對于張鐵生的問題,這位女生毫不顧忌地一一回答。

她叫董禮平,和張鐵生是同班同學。

早一天到校的她對于同班同學熱心地給予幫助,這份熱誠打動了初入大學學府的張鐵生。

之后的大學生活中,兩人總是在學習、生活中多個方面互相幫助。從要好的朋友,逐漸有了更深的交往。

畢業的時候,董禮平選擇留在學校教書,而張鐵生卻被更加廣闊的世界與更高的權利所吸引,走上了一條充滿危險的道路。

當張鐵生的人生跌入谷底時,他不再敢看董禮平的眼睛,心里更是不愿讓昔日好友見到自己落魄的一面。

可董禮平卻毫不在意,默默地看著張鐵生接受法律的審判。

心中有千萬話語,有責怪,有擔心,有恨鐵不成鋼……

董禮平最終沒能用話語表達自己心里所想,但她卻在心中一遍遍祈禱,在無數個日子里期盼張鐵生在獄中改造歸來。

1991年,董禮平終于等到了這一天,多年的思念讓她再也耐不住激動的心情,親自動身來接張鐵生出獄。相顧先是無言,而后,董禮平挽起張鐵生的手,說道:

「走吧,回家吧。」

不久后,興城縣城舉辦了一場樸素的婚禮。婚禮的參與者只有張董二人的的家人、親戚和要好的同學。雖然布置樸素,但台上的新人仍送到了前所未有的祝福。

他們都知道,時隔十五年,自己終于抓住了最珍貴的寶物,并愿意在接下來的日子里百倍珍惜來彌補。

「當年的那位白卷英雄,現在如何了?」

「他現在過的可滋潤了,已經是億萬富翁了!」

2003年,一篇《昔日「白卷英雄」張鐵生成「千萬富翁」》在《打工》雜志上發表,沉寂許久的名字「張鐵生」以全新的面貌再次出現在群眾的視野里,不過這一次,他卻是以自己的努力打拼得了一片天地。

出獄不久,在妻子的幫助下,張鐵生與他人生中的又一位貴人,金衛東相遇了。

那時的張鐵生正為接下來的生活著急不已:自己剛剛出獄,愿意信任自己的崗位本來就少。

監獄生活這麼多年,自己也沒有特別拿的出手的生活技能。該怎麼樣才能供養自己與妻子的生計呢?

不久之后的一天,機遇主動找來了。

那天,張鐵生打開門,門外站著一名手提各色禮物的男子。

「我是董老師的學生,我叫金衛東,請問張鐵生大哥在家嗎?」

這位前來拜訪的學生來頭不小,正是北京康地公司的地區經理。那時正值公司發展的上升期,急需人手,而金衛東恰恰看上了張鐵生的「名氣」。

有這樣一位白卷英雄打工,公司的名氣想必也會響亮許多。

但張鐵生面對金衛東卻并不完全信任。

在交談中,金衛東邀請張鐵生進入康地公司,可以聽到這家公司有外國的背景,張鐵生立馬便咬定了主意。

在他看來,自己的才能是屬于國家的,怎麼能為外國的公司效力呢?

沒有辦法,金衛東只好放棄招募張鐵生的想法,轉而將張鐵生介紹給了遼河飼料公司。

這種基層的工作雖然樸素,但卻讓張鐵生感到格外的安心。

如今的他不再是當年的愣頭青,干起活來也干練不少。

沒多久老闆便發現:這位年輕人不僅辦事干練,做各種任務也答應的十分爽快。

這種認真負責的態度,讓老闆刮目相看,也取得了公司的信任。

公司下了決定,派他到沈陽創建辦事處,并擔任辦事處主任。

工作升遷,張鐵生自然更加熱情地想要證明自己的能力。

在堅守自己的工作之余,張鐵生把自己的休息時間很大一部分放在了學習上——他從書店借來了許多書本,其中包括各種市場營銷方面的知識以及經營的要點。

很快,張鐵生這個名字有了新的含義。

不僅是數年前那位勇于交白卷的英雄,現在的他還是一位口齒伶俐的「推銷員。」

1993年,張鐵生來到了北京康地公司尋找金衛東。不過這一次,他不再是求職者的身份,而是以合作者的身份與金衛東溝通。

多年的工作經驗將張鐵生打磨出了棱角,也讓他明白了,勞動力的重要性遠不如知識與經驗。

他虛心學習著各種飼料配方,與此同時,還十分「潮流」地追趕著時代的熱點。

那時候電腦系統剛剛流行,他第一個開始學習電腦的操作,同時也將一個個飼料的配方牢記心里。

心中已有鴻鵠之志,而后便是尋找屬于自己的「同伴」與「團隊」。

一路走來,董禮平的陪伴自然已讓張鐵生如鐵般信賴。但這還不夠,想要成就一番事業他必須找到更多的幫手。

在妻子的幫助下,張鐵生組建了自己的團隊,讓金衛東前來擔任公司經理,自己負責銷售,同時也請來他人負責配方的研究。

可是好景不長,就當生意有所眉目之時,金衛東卻選擇了其他的道路去謀求更高的發展地位。

與他一同走的還有配方研究員,一時間,張鐵生的身邊只剩下了銷售的同事。

沒了兩位助力,公司的資金運轉瞬間便緊張了起來。

這讓張鐵生頭痛不已:很顯然,剛剛走上經營之路的自己拿不出那麼多錢款用于資金。

而就在這時,一位老客戶的幫助讓他重振旗鼓。

老客戶名叫汪文平,他給張鐵生預付了10萬元貨款,希望訂購一批飼料。

這筆錢對于此時的張鐵生來說無疑是一筆巨款,但他深知,收下這份錢,自己離能夠交納汪先生想要的貨物還有很長一段距離。

但,正所謂有志者事竟成。對于這份機遇,張鐵生十分用心,甚至親自動身前往北京,去找曾經的合伙人丁云峰取經「飼料技巧」。

不久后,屬于張鐵生自己的品牌「天地」誕生了。而后多年,他勇于改良配方,將誠信與追求質量貫徹到底。

最終,天地飼料公司正式并入禾豐公司,張鐵生也成功成為了公司的新任管理層。

53歲的他身兼商政總監、監事會主席等多個職位,就這樣踏踏實實走上了發達的道路。

如果說當年成為「英雄」是由于敢說敢做的膽識,那麼如今,這位白卷英雄成為億萬富豪,也離不開他自己的努力。

創業是個艱難的過程,在這個過程中,張鐵生需要不斷地嘗試,嘗試各種飼料的效果,嘗試檢定產品的安全性……

但走出第一步之后,張鐵生只覺得自己的道路越來越寬闊。這不僅來自于他自己的努力,更離不開身邊妻子多年的陪伴。

十五年,他辜負了自己的愛人十五年,而在這十五年過去之后,自己還沒來得及讓愛人過上好日子,倒是欠下了更多。

張鐵生知道,董禮平愿意等他這麼多年,愿意無論所在是巔峰還是谷底、毫無怨言地陪伴,她所求的自然不可能是世俗的回報。

但這份愛卻是激勵張鐵生從當初不成熟的青年一步步走向創業新路的強心劑。

1992年11月,張鐵生與董禮平有了自己的孩子。

看著孩子純真的笑臉,張鐵生知道,自己孩子的道路肯定不會像自己這樣波折。

如今的中國已經不再是當初的樣貌,人人都能接受更好的教育、在同樣的起跑線上跑出自己的風采。

但當年所經歷的事情卻是一份經驗,一份沉重的教誨。

他會好好地把自己的故事講給自己的孩子,再這麼一代代地講述下去:一時的風頭與名氣終會是過往云煙,唯有自己打拼得到的,才是真正屬于自己的。